Twitterの企業アカウントの運営方法を見てみよう

どうも、こんにちは。いとらーです。

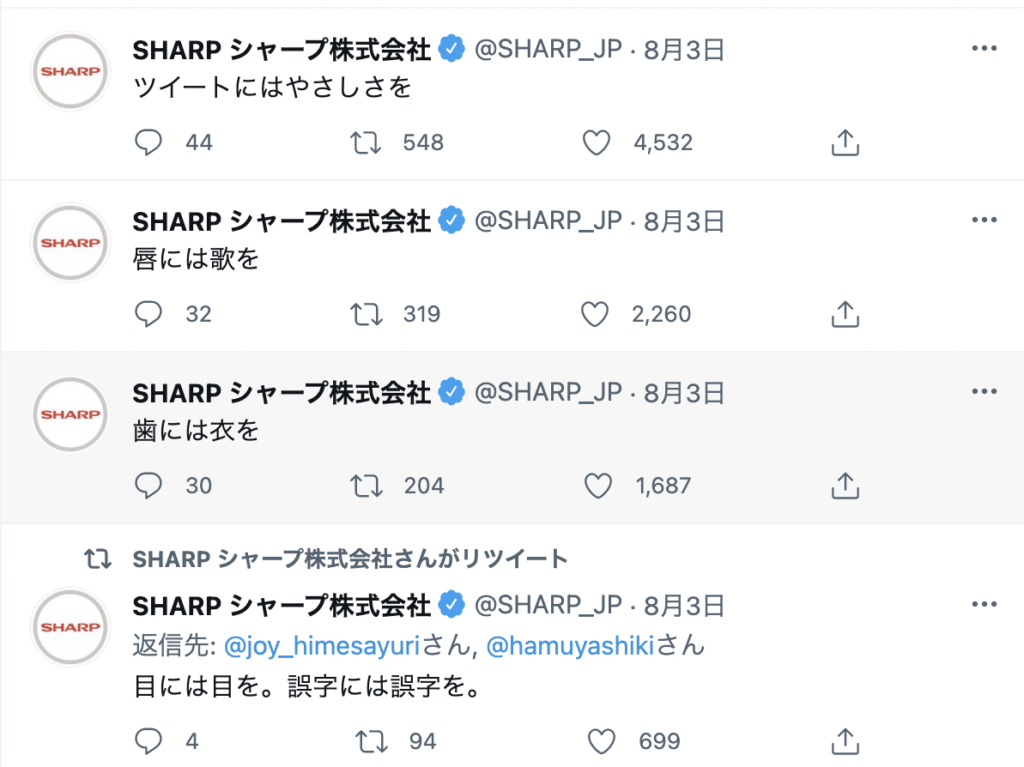

早速ですが、数年前から大企業がツイッターを運営し出しました。

そして中の人が僕ら一般人と同じような目線でツイートすることも度々見かけるようになりました。

息をするように始末書が書ける人間になってしまった。 pic.twitter.com/IretoFTHEt

— SHARP シャープ株式会社 (@SHARP_JP) July 3, 2019

このシャープさん(みんなこう呼びます)のツイートは完全に僕ら一般人と同じような目線でネタみたいな投稿も多いです。

こんな大企業がこういうライトなツイートして良いのか?

良いんです。

なぜこのようなライトなツイートをするのか。それには理由があると考えられます。

それをこれから解剖して行きたいと思います。

好意の法則とは?

まず、このようなライトなTwitterの運用方法について説明する前に少し心理学的なお話をさせてください。

心理学には相手にYes!と言わせる(承諾誘導)ための有効な戦術として「好意の法則」というのがあります。

例えば、同じものを買おうと思った時に「あの人の方がなんか良いからあの人から買いたい」って思ったことって誰しもあると思います。

もしくはよく遊ぶ友人が良いって言ってたら特に調べもせずに同じものを買ったとか。

こういうことって誰にでもありますよね。

この状態が「好意の法則」が働いている状態です。

この人に好意を持っているからこの人から買おうという気持ちになっているのです。

逆に販売者の方から見るとお客様に好意を持っていただけるようにすることが大事になります。

そのために有効なのは、

・外見

・類似性

・お世辞

・共同

といったものが挙げられます。

外見が良いと自然と好意を持たれることが多くなります(外見)。

自分と同じような出身地だったり同じような趣味があったりして類似性があると好意を持ちやすくなります。好きな野球の球団が同じだったらとても親近感が湧きますよね(類似性)。

後は、普通に褒められたりすると好意を持ちやすくなります(お世辞)。

また同じ目標に向かって同じことをすると仲が深まったりします。同じ釜の飯を食った仲など。(共同)。

このように様々な方法で好意を持ってもらって物を買ってもらう確率を上げてゆきます。

それでは、ここからツイッターの話に戻しましょう。

ツイッターにおける「好意の法則」の表れ

それでは、先程のツイッターの企業アカウントの話に戻しましょう。

なぜシャープはこのような我々目線のツイートをするのでしょうか。

企業アカウントってお堅いイメージがあるし、権威性を示すためにも製品のスペックなんかを詳しく説明したり最新のデザインや映像で宣伝したり(Appleのように)しないのでしょうか。

ここで考えて欲しいのは、物を買うときに重要なのはお客様に好意を持ってもらうことなんです。

家電量販店に行ってテレビなど何か家電を買うときに同じようなスペックで悩んだら好意を持っている会社の方を買うと思います。

そうであるならば企業としては承諾誘導のために好意を持ってもらうような施策を取る必要があります。

そして好意を持ってもらうには「類似性」を持たせるのが効果的な方法の一つでした。

シャープはお堅い、上からの尖ったイメージよりもあなた達と同じ立ち位置でやってますよってことをアピールしてお客さんと同じですよというのを見せたいんですよね。

だから寝坊ネタとかどうでも良いようなつぶやきとかもするのです。

現にシャープのツイートにはどんどんリプがきていて盛り上がっています。

こうやって一度でも中の人が絡んでくれたら一般人は嬉しいものです。こうやって目線を下げてくれているとは言え大企業が絡んでくれているわけですから。

だから好意の法則がバンバンに働いているわけです。そんな状態で家電量販店に行けば、前に絡んでくれたなってことでやっぱり目がシャープ製に行ってしまいますよね。

これが企業アカウントが最近目線を下げてネタツイートなどをしだした理由の一つと考えられます。

同じ目線でいることが大事なんですよ。だから、「製品を無理に買わなくてもいい」という趣旨のことも言うわけです。あなたの味方ですよと。

シャープさんは無理に買わせない良い人なんだなと思わせて好意を持たせたら勝ちなんです。君のことが大事だから無理に買わせるようなことする訳ないじゃないかってスタンスを取るんです(お世辞性もありますね)。

肝心の販売から購入までの流れはCMやらの広告や家電量販店でのセールスなんかで最後の承諾に至る仕組みはバッチリ仕組んである訳ですからね。

という訳で、SNSの運用においても上手くやっているなぁと感じています。

これを早くやりだしたと言うことでやっぱり「目の付け所がシャープ」だと思った次第です。

好意の法則から逃れるためには

これに関しては好意の法則が働く場面が多くありすぎるため次ことに留意しておくと良いと言われています。

つまり自分が自動的に誰か一人の人や何か一つのものに好意を持ちすぎていないかどうかのチェックだけしておけばいいと。

好意の法則を警戒しすぎると何もかもシャットアウトして生活しなければならず現実的ではありません。

仲のいい友人がAppleWatchをしているのを見て盲目的にそれを欲する状態を遮断しようとしたら友達を辞めなければならないですから。現実的ではない。

そこで、例えば先の例で言えば家電量販店に行って無意識にシャープだけを見ているような状態になっていないかということを注意してチェックする。

そして、そうなったら、一旦その対象が好きかどうかは忘れて機能や値段など客観的な面で損をしていないかを確認する。

好意はそれ自体は悪いことではなくて、その対象が本当に良い場合ももちろんあるので、のめり込んでしまった本当は自分に損になるようなものも良いように見えてないかだけを確認して損をするのを予防しなさいと言うことです。

なかなかできることではありませんが、詐欺コンサルに応募するときなんかはとても有効だと思います。なぜかその主催者のことがいたく気に入っているけど実際のコンサルの内容まではよく知らなかったなんてことはあると思います。なので一度立ち止って何故その主催者に好意をいただいているのか、また契約の内容は何なのかをしっかり吟味することが大事になってくるんじゃないでしょうか。

そんな感じです。

それでは。

コメント